与其他大多数来台湾的同学不同,我对来台湾交换学习生活多了另一种期待。那边是一种特殊的文化,布袋戏。

布袋戏又称布袋木偶戏、手操傀儡戏、手袋傀儡戏、掌中戏、小笼、指花戏,是一种起源于17世纪中国福建泉州或漳州(大部分学者都认定布袋戏起源为泉州);主要在福建泉州、漳州、广东潮汕与台湾等地区流传的用布偶来表演的汉族地方戏剧剧种。布偶的头是用木头雕刻成中空的人头,除出偶头、戏偶手掌与人偶足部外,布袋戏偶身之躯干与四肢都是用布料做出的服装;演出时,将手套入戏偶的服装中进行操偶表演。而正因为早期此类型演出的戏偶偶身极像“用布料所做的袋子”,因此有了布袋戏之通称。早期许多的迎神庙会场合里,布袋戏是最常看到的汉族民间戏曲表演之一。而非常凑巧的是,在福建长大的我,对于隔海相望的宝岛很是向往。

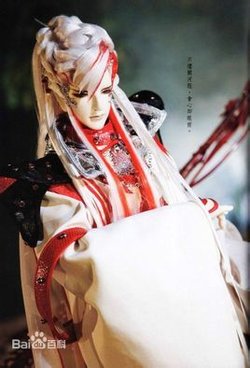

在大二的时候无意中接触了霹雳布袋戏,就一发不可收拾,觉得布袋戏文化特别吸引我。曾经我一直觉得布袋戏与大多特殊剧种一样,比如傀儡戏,木偶戏,皮影戏那般,难懂又没有吸引力,有时候还觉得一个物品弄成人型动起来有点可怕。知道无意中看到布袋戏的人物图片,瞬间改观了,没想到布袋戏还可以这样。

只是在看到图片,边一下子吸引了我。正好有朋友大力推荐我看影响力最大的霹雳布袋戏,之后开始在网上试着看剧集。霹雳布袋戏,因每出剧名皆有“霹雳”二字得称,以1984年《霹雳城》为最初创始,不过熟悉认知的霹雳布袋戏,是指1988年《霹雳金光》开始的,以霹雳三大主角清香白莲素还真、百世经纶一页书、刀狂剑痴叶小钗作为主线而衍生发展的天下武林故事,剧中仅有名有姓的主要人物不下数千,剧情以魔幻为主,剧集之间既环环相扣又可独立成章。霹雳系列由十车书黄强华职司编剧、由八音才子黄文择统筹口白[1] ,从《霹雳金光》、《霹雳眼》、《霹雳至尊》三部作品开始,到2015年上档的《霹雳狼烟之九轮燎原》已播出超过两千余集,为霹雳国际多媒体的主干布袋戏。细数从一开始接触到现在,剧集应该看了六部以上,也上百集了。以前从未想过,一个一米多一点高度的人型木偶可以如此有血有肉,充满爱恨情仇。

因为开学不是同学校大部队一起出发,便提早到了台湾,从机场换了货币以后,开始学着适应这个环节。跟着大巴来到学校,提前到达了空无一人的宿舍楼,就背着包,开始独自在四周散步踩点,记得之前有查过,台湾每周发行金华布袋戏是在每周三下午五点钟,在全家便利店,非常凑巧的是,我们宿舍出门右转就是一家,所以我来来回回晃悠等到了六点,买了第一张CD。回到宿舍就迫不及待的开始看新的剧情。我的台湾学习生活,正式开始了。

之前在网络上了解了在一个百货大楼里有为期一个月的布袋戏展,在第一个周末,做了一个多小时的公车,来到那栋大楼前,在电梯上已经心跳加速,想着会不会很热闹,认识很多相同爱好的人。一转弯看到大大的招牌,整个人都陷入一种懵懵的状态,其实会展很安静。还有很多家长带着孩子来看展,并不时的指着某个角色说,你看这就是谁谁谁,他是个侠客等等。

在一次巧合下,我们认识了一家私人旅行的人,我们都叫他杰哥。在大家的商讨下,六个同学组成了三日游,去了花莲,宜兰等地方。在宜兰艺传中心,看到了台湾唯二的那家霹雳布袋戏旗舰店。还未跨进门,门口玻璃橱窗一排的大偶让我的眼前都要迷上水雾了,走进就玩去是个布袋戏的世界,都是大偶,有在一整个大场景的,也有单独玻璃橱窗的,拍的根本停不下来,还帮同好好友们买了很多相关的商品,真是不想离开那里。

布袋戏演出上可分为前场与后场,前场即戏台部分,观众可见到操偶师傅操作人偶于戏台上的表演,后场则包括了操偶师、乐团和口白师傅。

布袋戏戏台不管哪种形式表演,布袋戏的演出都需要有戏台,该戏台一方面作为区隔前后台以及观众与演出者之间的能,一方面提供演出所需要的戏剧布景。布袋戏发展之初,戏台较为简陋,仅用扁担,布廉架起简易戏台,后来布袋戏逐渐受欢迎,戏台也变得较为复杂,继而诞生了早期的四角棚。该三至五米宽之戏棚其构造类似于一座小型土地庙,有四根柱子,中间是大厅,为戏偶活动的舞台,其四面之中,三面皆空,大厅中有一层交关屏,用来遮掩演艺人之用,早期的四角棚的装饰及雕刻都较为简单,但后期逐渐发展得更为复杂精致,配合木雕技术以及中国传统建筑的风格来制作戏台。19世纪,布袋戏发展出六角棚戏台,又称作称彩楼,其在舞台的左右前方各加一个斜面,吸引左右两侧的观众,此种六角形舞台设计,虽戏台场宽虽未大幅度增加,却使得戏台空间及视觉效果更加富变化。而此类美观而装饰丰富的戏台,虽然能吸引观众且本身即为雕刻的艺术品,但造价昂贵且搬运不易,因此并非所有戏班皆能够负担得起,因此在台湾于1930年代后,出现了一种看板式的彩绘戏棚。这类戏台的装饰图案全数以平面彩绘的方式制作,其造价便宜也易于搬运,且舞台效果并不输给传统戏台。至今,该戏棚仍为布袋戏团体演出的主要戏台选择。

现代布袋戏偶不仅大,还内藏许多机关,因此需要两手操作布袋戏开演后,戏台上的操偶动作成为演出是否成功的关键因素之一。就传统布袋戏而言,布袋戏戏偶为30cm左右的小戏偶,躯干和四肢都是用布料做出的服装,因此操偶表演者会将单手手掌放入中空戏偶进行表演。以左手操偶为例,只要将食指部分套入偶头,拇指放入布袋戏戏偶右手,另外三根手指放入戏偶左边(左手)之后,即可利用手掌与五指的摇摆或晃动,来控制戏偶头、身体、与手来作操偶表演。换句话说,布袋戏操偶入门相当容易:操偶人员仅将手放入中空偶身即可做戏偶之点头,摇头,行走之表演。不过因为木制戏偶表情并无变化,要借由木偶肢体动作表达剧中人物情感尤其重要,也有其一定难度。

传统布袋戏中,食指放入偶头中,拇指放入右手。若再就角色方面来论述,布袋戏偶约略可以分为生、旦、净、末、丑、兽、杂.....等七种角色。各种操偶表演要显现出各类角色的手势、步伐和动作。因为布袋戏可单手操偶,因此传统布袋戏操偶师,通常可一人操纵两偶,互做对谈动作的文场表演,更甚者,两手均可做木偶之跑,跳,抛接,武打等武场表演。事实上,于实际操演上,布袋戏除了武场大堆头场面,或龙套角色出现串场外,布袋戏戏剧进行中,通常以两偶两角色之间的互相对话与肢体互动为最多。就此,跟一般中国传统戏剧相同,若对话较多者称为文戏,武打互动较多者称为武戏。20世纪中期后,为了表达更多视觉效果,台湾操偶表演随着戏偶从30厘米长演变成50厘米,甚至加大至70厘米以上。因应此变化,一偶之操作从单手变成了双手。除了手仍旧放入戏偶内,以食指放入偶头外,偶头与偶身内尚加装有特殊装置,可用绳子拉动控制眼睛睁眨、用中指扳动嘴唇控制、用内藏机关弯曲手脚等。除此之外,左右手都需要配合相当多的操偶技巧,才可让布袋戏木偶做转身,沉思,奔跑,跳接,甚至云手卧鱼等身段的自由操作。另外值得一提的是,无论是哪时期的布袋戏演出,都出现了操偶者兼口白,甚至还包办音乐后场的情形。而此种独挑大梁的布袋戏操演方式,即使于21世纪,常见于福建或台湾。

通常,布袋戏每位要角出场时都会有自己的四念白,而这四念白即是所谓的出场诗或定场诗;而之所以称为四念白,是因为该出场诗通常由“四句”五言或七言古诗所组成的闽语“念白”。 于台湾的布袋戏戏剧发展上,称为四念白的出场诗传统于1980年代虽有所大幅度改变,但仍保留一定的对仗、平仄。例如于台湾相当流行的霹雳布袋戏戏剧中之知名角色剑君十二恨,就拥有改编自清代文学家张潮幽梦影的“十二恨”出场诗。而事实上,自1990年以来,台湾电视布袋戏除出场诗之外,每个角色更将其出场诗延伸发展成独特的个人配乐甚至主打歌曲,让观众听其配乐演奏即知道为即将出现的是那位角色,此种型态亦可称为出场诗的延伸模式。

布袋戏偶基本结构包括身架、服饰、盔帽(头饰),身架包括了头(木制)、布身、手(文手或武手,木制),实心的布腿、鞋(靴子,木制),传统戏偶高度约30cm。现代布袋戏木偶大小约高74~80厘米左右,身材比例相当接近真人,约七~九头身。偶头用樟木或白木雕刻而成[8],偶头内有特殊装置,可以用绳子拉动控制眼睛睁眨,还有用中指扳动嘴唇的控制,也有特殊的偶眼可以左右动。在戏偶的本体方面,手可分为木制手以及广为使用的橡胶手,该手内置铁丝,并可轻易扭成特定的手型另外,现代戏偶的脚已普遍为塑胶制,装设有膝、踝二关节,鞋子还可以穿脱交换。至于戏偶本身穿的服装,近代偶身所着衣服变得更华丽且多层次,甚至已与真人的穿着相仿。除此之外,操控布袋戏,让其自由表演的装置为天地同;其装置设于左右手:右手控制偶头和戏偶右手,左手持一棒控制戏偶左手。

都说台湾最美的风景其实是人,在台湾这么多天确实很深的感受到这一点。每周利用周末空余时间去台湾各地游玩,去浮潜,海里游泳,骑机车,踩单车。还有由老师带领去参访各种文化之地,探寻每个地方独特的文化。

台湾,值得我们很长一段时间来体验,感受这边的学习,生活。因为,行走在这片土地上,是一种全新的体会和感受。

![]() 学院邮箱:yrjyxy0107@163.com

学院邮箱:yrjyxy0107@163.com![]() 系办公室电话:029-81530107

系办公室电话:029-81530107![]() 系办公室地点:西安市长安区南长安街神禾二路

系办公室地点:西安市长安区南长安街神禾二路